Arbeit

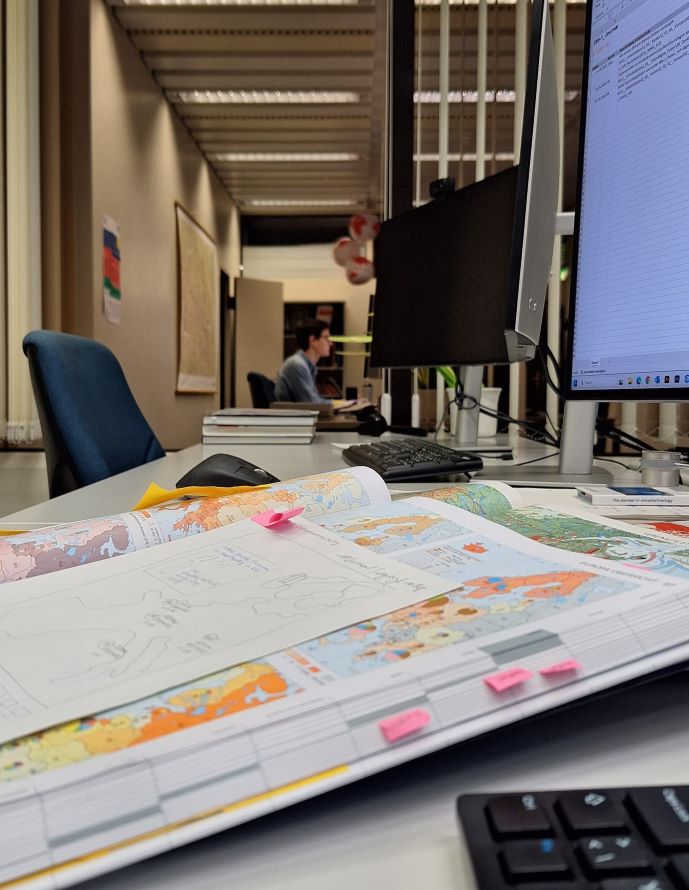

Kartenerstellung für den Schweizer Weltatlas

Nur eine Woche nach meiner Rückkehr ging es bereits nach Zürich. Damit ich nicht täglich die lange Reise aus dem Emmental auf mich nehmen musste, bezog ich ein Zimmer in einem Studentenheim. Zu meinem Glück war es ein gemütliches Zimmer mit einer grandiosen Aussicht über ganz Zürich und den See.

Was ist das Institut für Kartografie und Geoinformation der ETH Zürich?

Das Institut für Kartografie und Geoinformation ist eine Abteilung der ETH Zürich und ein führendes Forschungs- und Ausbildungszentrum im Bereich der Geoinformation und Kartografie. Es beschäftigt sich mit der Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Darstellung raumbezogener Daten und entwickelt innovative Methoden und Technologien für digitale Karten, 3D-Modelle und Geodatenanwendungen. Ein bekanntes Projekt des Instituts ist der Schweizer Weltatlas, ein umfassender Atlas, der detaillierte Karten und Informationen über die Schweiz und die Welt bietet. Der Atlas wird in Schulen, Bildungseinrichtungen und der breiten Öffentlichkeit verwendet.

Hier lernte ich schnell meine Teamkolleginnen und -kollegen sowie die Vorgesetzten kennen. Bald durfte ich als Redaktionsmitglied am Schweizer Weltatlas mitarbeiten und war in verschiedenen Bereichen tätig. In einem kleinen Team arbeiteten wir an der Datenrecherche und der Aktualisierung von Karten für die neue Ausgabe des Schweizer Weltatlas.

Und was habe ich dort gemacht?

Eine besonders interessante Karte, an der ich längere Zeit mitwirken durfte, war die Konfliktkarte

"Naher Osten". Wir recherchierten intensiv zu unterschiedlichen Auseinandersetzungen, Kriegen und

Krisen im Nahen Osten, in Europa, Asien und Afrika. Gemeinsam überlegten wir, skizzierten erste Ideen und

entwickelten Konzepte, wie sich diese komplexen Themen möglichst neutral, zeitlos, verständlich und

übersichtlich kartografisch darstellen lassen.

Aus diesen Ideen entstanden verschiedene Entwürfe, die wir im Plenum besprachen und kontinuierlich

weiterentwickelten.

Besonders herausfordernd war das Thema, weil sich Krisen auf ganz unterschiedliche Weisen einteilen und

verstehen lassen. Wir unterschieden unter anderem zwischen ökologischen Krisen wie Naturkatastrophen (wie

zum Beispiel Erdbeben oder Tsunamis), der Klimakrise (Erderwärmung, Meeresspiegelanstieg, Wetterextreme)

sowie Ressourcenknappheit. Ebenso betrachteten wir gesellschaftlich-politische Krisen, darunter religiöse

Konflikte, politische Kriege, Putschversuche, Staatskrisen und Terrorismus. Wirtschaftliche und soziale

Krisen wie Finanz-, Schulden- und Arbeitsmarktkrisen, wachsende Ungleichheit, Armut sowie Migrations- und

Flüchtlingskrisen wurden ebenfalls behandelt. Schliesslich thematisierten wir auch Gesundheitskrisen,

insbesondere Pandemien und Epidemien wie COVID-19 oder Ebola. Die Grenzen zwischen diesen Krisentypen sind

oft fliessend, da viele Konflikte miteinander verbunden sind und je nach Perspektive oder Akteur

unterschiedlich eingeordnet werden können.

Besonders herausfordernd war das Thema, weil sich Krisen auf vielfältige Weise einteilen und verstehen

lassen. Wir unterschieden zwischen ökologischen Krisen wie Naturkatastrophen, Klimakrisen und

Ressourcenknappheit, gesellschaftlich-politischen Krisen wie religiösen Konflikten, Kriegen und

Terrorismus, wirtschaftlichen und sozialen Krisen wie Finanz- und Flüchtlingskrisen sowie

Gesundheitskrisen wie Pandemien. Dabei zeigte sich, dass die Grenzen oft fliessend sind und viele

Konflikte eng miteinander verknüpft werden können.

Unsere Recherche bezog sich auf zahlreiche Datensätze: Flüchtlingsrouten und -lager, beteiligte Akteure,

Kriegshandlungen, eingesetzte Waffen, Einsatzgebiete von Hilfs- und Friedensorganisationen sowie Ursachen

wie Mineralienabbau, Naturkatastrophen (Dürren, Überschwemmungen, Stürme) und viele weitere Aspekte. Diese

Informationen mussten wir sorgfältig selektieren und in eine geeignete kartografische Form bringen.

Auch wenn diese Arbeit sehr zeitintensiv war – viele Informationen mussten aus Dutzenden von Quellen

zusammengetragen werden – war sie für mich besonders bedeutungsvoll. Da es sich um eine Einzelkarte

handelte, die nicht direkt mit anderen Karten im Atlas verbunden war, hatten wir bei der Gestaltung und

Darstellung deutlich mehr kreative Freiheit als bei anderen Atlas-Themen.

Weitere Arbeiten beim Schweizer Weltatlas umfassten thematische Karten der Schweiz und der Welt. Dabei ging es vor allem darum, aktuelle Daten zu verschiedenen Themen zu recherchieren und in die Karten einzubinden. Im Vergleich zur Konfliktkarte waren diese Aufgaben meist schneller erledigt – allerdings hatte man bei der Gestaltung deutlich weniger Spielraum, da man sich an den vorgegebenen Stil des Atlas halten musste.

Meine letzte Arbeit war die Wirtschaftskarte der Schweiz. Anfangs befürchtete ich, sie nicht rechtzeitig abschliessen zu können, da sich die zugrunde liegenden Daten stark verändert hatten und der bisherige Arbeitsablauf nicht mehr verfügbar war. So war ich gezwungen, die einzelnen Arbeitsschritte neu zu entwickeln, zu testen und zu dokumentieren. Es war ein langwieriger Prozess, der mir manchmal ziemlich auf die Nerven ging: Oft arbeitete ich stundenlang an verschiedenen Ansätzen, nur um festzustellen, dass sie nicht funktionierten. Glücklicherweise konnte ich die Karte vor meinem letzten Arbeitstag abschliessen, gemeinsam besprechen und mitsamt einer Anleitung übergeben.

Da wir in der Schweiz die Milizarmee haben, ist es für jeden Mann obligatorisch, entweder den Militär- oder Zivildienst zu leisten. Bei der Aushebung wurde ich als Motorfahrer eingeteilt – und so musste ich meine Anstellung an der ETH leider bereits nach kurzer Zeit wieder beenden, um den Wehrdienst anzutreten.

Trotz des kurzen Zeitfensters war es ein äusserst spannender Einblick in die Entstehung des Schweizer

Weltatlas – und für mich eine grosse Ehre, an der neuen Auflage dieses besonderen Produkts mitgewirkt zu

haben.

Vielen Dank!

Obligatorischer Militärdienst – Mein Beitrag zur Landesverteidigung

Wie alles begann – Die Rekrutierung (August, im Vorjahr)

Im August des Vorjahres begann für mich der erste Schritt in Richtung Militärdienst: die Rekrutierung in der Kaserne Summiswald. Ohne grosse Vorkenntnisse und mit einer Portion Unsicherheit trat ich dort an.

Die drei Tage waren klar strukturiert: medizinischer Check-up, Sport- und Ausdauertest, psychologische Analyse, Fahrverständnisprüfung sowie kognitive und Multitasking-Tests. Während des Beratungsgesprächs hatte ich nur eine grobe Vorstellung davon, welche Funktionen für mich infrage kommen könnten. Einige interessante Optionen hatte ich mir notiert – und genau diese besprach ich mit dem zuständigen Offizier.

Wenig später stand fest: Ich würde als Motorfahrer dienen.

Im Dienst des Landes – Die Rekrutenschule (Januar – April)

Meine Rekrutenschule absolvierte ich in Drognens bei Romont. Als Motorfahrer erhielt ich eine doppelte Ausbildung – einerseits im militärischen Grunddienst, andererseits in der Fahrausbildung schwerer Fahrzeuge.

Zunächst standen die militärischen Grundregeln und Disziplin im Vordergrund: korrektes Grüssen, An- und Abmelden, Salutieren, Verhaltensregeln in der Kaserne und vieles mehr. Parallel dazu begann die Fahrpraxis: Lastkraftwagen mit und ohne Anhänger, das Manövrieren auf engen, kurvigen Strassen der Westschweiz und das sichere Fahren unter unterschiedlichsten Bedingungen.

Zu den praktischen Aufgaben zählten das Auf- und Abladen von ISO-Containern und Abrollbehältern, das Abdecken und Sichern von Ladung, sowie das zeitaufwändige Montieren von Schneeketten und Ersatzrädern. Ergänzt wurde dies durch theoretische Schulungen zu Ladungssicherung, Fahrzeugunterhalt, Bedienung und Gefahrenguttransport nach ADR/SDR-Vorschriften.

Natürlich gehörte auch die soldatische Ausbildung dazu: Schiessen, Gefechtstraining, Grundlagen des Nahkampfs und das rasche Anlegen des ABC-Schutzanzuges – alles bei jedem Wetter, ob Schnee, Eis, Nebel oder Regen. Trotz der Strapazen wuchs die Kameradschaft, besonders unter uns Deutschsprachigen.

Egal ob zum wiederholten Mal Chili aus der Dose oder die kargen Verpflegungspäckchen aus dem Feld – wir hielten zusammen, halfen einander und meisterten die Herausforderungen als Team.

Weitere Ausbildung – Verbandsausbildung (April – Juni)

Für die Verbandsausbildung (VBA) wurde ich nach Pfäffikon und Hinwil in eine Nachschubkompanie versetzt. Nun waren wir nur noch rund zehn Motorfahrer – eine kleine, aber bestens eingespielte Gruppe.

Unsere Aufträge führten uns quer durch die Schweiz: von Zürich nach Glarus, Freiburg, bis hinunter nach Genf oder ins Wallis. Neben regulären Transporten unterstützten wir auch Übungen und Inspektionen anderer Kompanien. Dabei konnten wir unsere Erfahrung im Umgang mit schweren Fahrzeugen weiter ausbauen und unsere Zusammenarbeit mit anderen militärischen Einheiten vertiefen.

Den ganzen Dienst am Stück – Durchdienerzeit (Juni – November)

Der längste Abschnitt meines Militärdienstes begann mit der Versetzung nach Kirchberg bei Burgdorf, in die sogenannte „Mammutkompanie“ – die Logistik-Bereitschaftskompanie 104. Unsere Aufgaben waren vielfältig und reichten von militärischen Transporten bis zur Unterstützung grosser ziviler Veranstaltungen.

Besondere Einsätze und Aufträge führten uns unter anderem zu folgenden Anlässen:

Routine- und Pflichteinätze

Nicht jeder Auftrag war spannend, doch auch sie gehörten zu unserem Alltag. Dazu zählten etwa das Ausgeben neuer Militärausrüstung an Berufsoffiziere oder monotone Wachdienste in unserer „leeren“ Unterkunft. Im Schichtbetrieb standen wir in voller Kampfmontur vor dem Wachcontainer und führten regelmässige Rundgänge zu unseren Fahrzeugparks durch. Dabei waren wir stets mit der schweren Ausrüstung, dem Helm, der Splitterschutzweste, dem Pfefferspray und unterladener Waffe ausgerüstet. Gerade diese Routineeinsätze verlangten ein hohes Mass an Disziplin und Durchhaltevermögen – und doch gab es auch Momente, in denen es schlicht nichts zu tun gab und die Zeit einfach nicht vergehen wollte.

Kameradschaft und besondere Momente

Ein immer wiederkehrendes Highlight während RS, VBA und Durchdienerzeit waren die freien Abende. Gemeinsam mit den Kameraden ging es in nahegelegene Restaurants oder Bars – Momente, die den Zusammenhalt stärkten und den fordernden Alltag für ein paar Stunden in den Hintergrund rücken liessen.

Mein Militärdienst war intensiv, fordernd und lehrreich zugleich. Ich habe nicht nur das Fahren schwerer Fahrzeuge verbessert, sondern auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen, unter widrigsten Bedingungen durchzuhalten und im Team zu arbeiten. Diese Zeit hat mir Disziplin, Ausdauer und Kameradschaft vermittelt – Werte, die mich auch ausserhalb des Militärs begleiten werden.

Mein Lebenslauf

Berufliche Erfahrungen und Ausblick

Hier können Sie mehr über meinen Werdegang erfahren und mein Lebenslauf einsehen:

Ich konnte bereits

viele wertvolle Erfahrungen sammeln und freue mich auf zahlreiche weitere spannende Herausforderungen in

der Zukunft.